近日,Nature子刊Nature Communications发表了题为Exploiting vacant urban residential buildings to promote carbon neutrality in China(利用城镇空置住房推动中国碳中和)的研究论文。

本文聚焦我国城镇住房空置现象为建筑业未来发展带来的减碳机遇,较为系统地量化了通过需求侧充分利用现有可用住房以减少新增住房需求、供给侧改造空置旧住房替代新建并限制过早拆除以满足新增住房供给的碳减排效益,论证了中等力度的空置房利用有望促使我国2023-2060年间城镇住房建设累计隐含碳降低超43%,为城镇建设减碳进程摘下“低垂果实”。

本研究由同济大学/广西大学肖建庄教授发起,联合香港理工大学博士后夏冰博士、北京大学刘刚教授、英国曼切斯特大学王永昌教授和同济大学绿色建造研究中心博士生关湘烁、博士后陆悦博士,历时三年共同完成。本文是肖建庄团队在“建筑结构多层级再建造”体系化研究工作中,关于结构层级整体再利用的代表性研究成果之一。

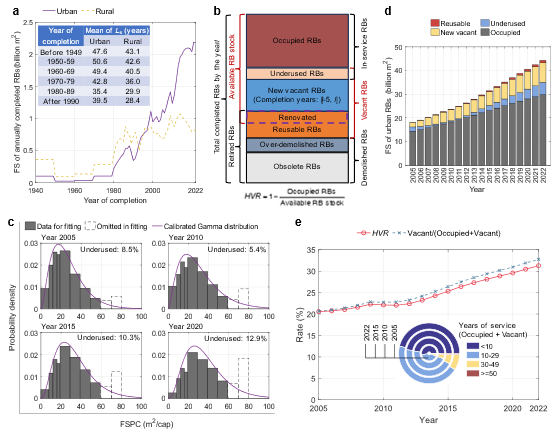

建筑业是全球碳排放的重要来源。过去20余年,我国建设热潮推动了碳排放上升。基于对我国统计局公开数据的深入分析发现,尽管人口和城镇化率提升带来住房需求增长,但超前住房建设仍导致空置率攀升(图1a, d);估测我国城镇住房空置率自2005年起超20%,2021年可能突破30%,且仍有可能上升(图1e)。现有空置房以新建未利用住房(New vacant)为主,还包括在役未充分利用住房(Underused)以及过早退出服役但未拆除的可改造后再用旧住房(Reusable)(图1b, c, d);1980年后建成的住房平均使用寿命普遍低于40年,超前建设与未充分利用的现象突出(图1a, d)。有效调控空置房利用,对于缓解当前房地产与建筑业下行压力、降低碳排放、减少资源消耗,推动建筑业绿色高质量发展,具有紧迫的现实意义。

图1 我国城镇住房存量历史与现状。a. 年竣工面积与平均寿命估测值;b. 住房存量分类;c. 在役未充分利用住房比例;d. 空置房构成及时变状况;e. 空置率历史演变。HVR表示可用住房的空置率,即直接可用的住房存量中空置房占比,不考虑未经改造但具有可再用潜力的旧住房;Vacant表示空置住房总量,包括未经改造的可再用住房。

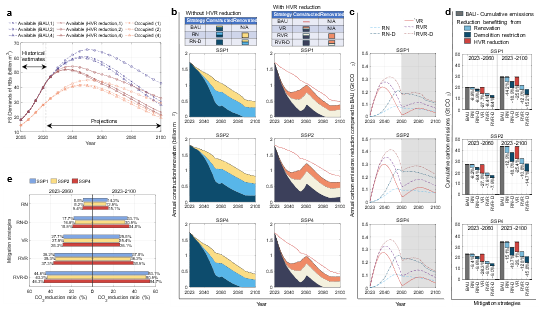

针对近20年大规模建设形成的巨量住房存量,在我国未来人口和城镇化率增速放缓、住房增量需求下降的背景下(图2a),提出了三类空置房利用策略,并量化了在中等力度调控下可实现的减碳效果(图2b, c):

l 降低住房空置量:短期内主导减碳,快速释放可用存量房,减少新建需求,是推动2060年碳中和目标达成的优先策略。

l 退役旧住房改造:中长期主导减碳,将旧房改造为“好房子”,2060年后现有住房预计大规模退役,改造量或超新建量。

l 未报废建筑限拆:中长期增效,限制拆除可再用的旧住房,使旧房改造可达成的减碳效果倍增。

三类策略从需求和供给两端协同发力,具备叠加效益(图2d),有望在2023-2060年间降低43.2%-46.3%的城镇住房建设累计碳排放,在2023-2100年间这一比例更可提升至50.9%-54.7%(图2e);在未来住房需求增速放缓或下降的预期背景下,空置房利用可达成的减碳比例更为显著(图2a, e)。

图2 空置房利用策略下的新建/改造量与碳减排效益。a. 住房需求趋势;图例括号内的数字表示可能的共享社会经济路径(SSP):SSP1-可持续发展、SSP2-延续历史趋势、SSP4-社会不平等加剧;b. 新建与改造量预测(BAU现状;RN改造;RN-D改造+限拆;VR降空置;RVR改造+降空置;RVR-D改造+限拆+降空置);c. 年度碳减排量(较BAU);d. 各策略累计碳减排贡献;e. 累计碳减排比例(较BAU)。

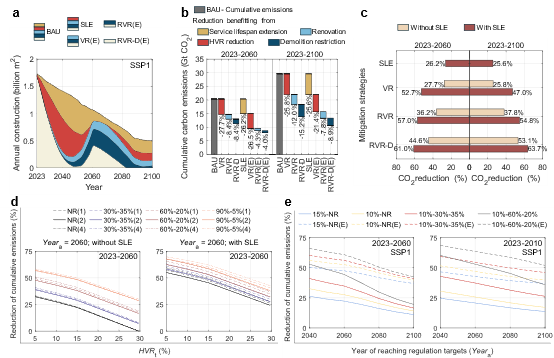

相较于受到广泛关注的建筑延寿(至现行规范规定的50年),我国当前的住房高空置率状况使空置房利用能够实现更显著的减碳效果(图3c)。降低住房空置率与建筑延寿具备较好的可叠加减碳效益(图3b),若将空置房利用与建筑延寿结合,可使建筑延寿的减碳效益倍增,2023-2060年累计碳排放降低比例可达61.0%,2023-2060年则可达63.7%(图3c)。推动住房空置率降低,早行动优于严标准,缺乏及时行动可能错失蕴藏的巨大减碳机遇(图3d, e)。

图3. 住房服役寿命与空置房调控目标对碳减排的影响。a. SSP1下新建量预测(SLE表示延长使用寿命,(E) 表示联合实施 SLE);b. SSP1下不同空置房利用策略的减碳贡献(不组合/组合SLE);c. SSP1下空置房利用的累计减排比例(不组合/组合SLE);d. 碳减排比例随空置率目标(HVRt)的变化;图例数字表示改造率目标(rR,t)-过度拆除率限制目标(rD,t),NR表示无改造,括号内的数字表示SSP情景,Yeara表示达到调控目标达成年份;e. 碳减排比例随调控目标达成年份(Yeara)的变化;图例数字表示HVRt -NR或HVRt-rR,t-rD,t。

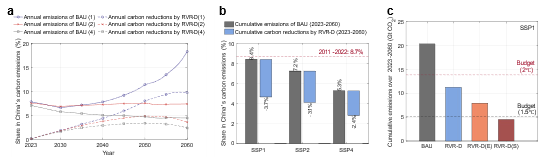

由于建筑材料生产减碳预期滞后于社会整体碳减排水平,在可持续发展路径下,若缺乏有效的建设约束,2023-2060年间城镇住房建设碳排放在我国累计总排放中的占比或达8.4%,接近2011-2022年的高位水平,仍是我国实现碳中和的主要瓶颈(图4a,b)。采用本研究提出的中等力度三类空置房利用策略组合,有望使2023-2060年间我国碳排放减少2.4%-3.7%,在可持续发展路径下的减碳比例尤为显著(图4b),可使城镇住房建设碳排放满足匹配全球2℃温控目标的碳预算要求,若进一步叠加高强度空置房利用调控和建筑延寿措施,则有望满足匹配1.5℃目标的碳预算需求(图4c)。

图4. 城镇空置住房利用对我国碳中和进程的影响。a. 城镇住房建设(BAU)年碳排放量及空置房利用(RVR-D)年减排量占我国年碳排放量的比例;图例括号内的数字表示SSP。b. 城镇住房建设(BAU)累计碳排放量及空置房利用(RVR-D)累计减排量占我国累计碳排放量的比例;c. 城镇住房建设累计碳排放与匹配温控目标的碳预算对比;(E) 表示组合寿命延长策略(SLE),(S) 表示组合SLE和严格的空置房调控目标。

本研究探索了在我国建筑业由增量扩张向存量更新转型的背景下,结构层级整体再利用的宏观碳减排效益,为城镇住房建设减碳提供了新思路。当前,我国正积极推进空置房利用相关举措,包括将存量房收储用作保障性住房(如中国建设银行广西分行的实践),坚持“留改拆”并举、以保留利用提升为主,鼓励小规模、渐进式有机更新和微改造,防止大拆大建等。本文提出的量化调控方案,结合我国空置房集群化管理与利用实践,可为全球的低碳、资源节约型城镇建设提供可推广的决策框架。

研究方法概述

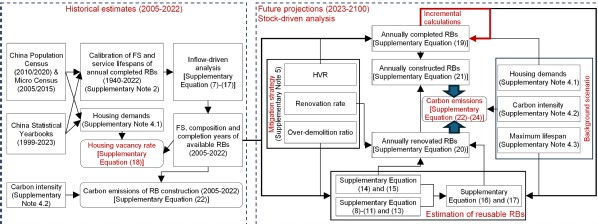

l 我国城镇住房的历史存量及构成状况估测:基于中国统计局发布的统计年鉴和人口普查数据,对比自上而下与自下而上统计得出的住房存量面积,结合住房空置状况解释数据差异,提出数据间相互校验的拟合方法,校准我国住房建筑历史年竣工量及其服役寿命。注:本文采用的数据覆盖中国大陆地区的31个省、自治区、直辖市。

l 融合空置率的动态住房存量模型:在现有住房动态存量模型的基础上,引入空置率参数,区分量化新建未利用住房(New vacant)、在役未充分利用住房(Underused)、退役可改造后再用旧住房(Reusable)三类空置住房,分析不同年份内,不同建成时间住房的服役与空置状况;提出历史住房存量与空置率估测方法,以及结合未来情景和空置房利用调控参数的未来新建与改造量预测方法(见附图)。

附图:融合空置率的动态住房存量模型分析流程(见Supplementary Information文件)。历史估测中,将校准后的住房建筑(RB)年竣工量及其服役寿命作为输入数据,采用流入驱动分析(Inflow-driven analysis)估测城镇住房存量建筑面积(FS)及其建成年份构成(composition)的历史变化;根据人口普查数据中人均建筑面积的分布特征进行估算每年在用住房面积,从而推断每年的住房空置率(HVR)。未来预测中,基于当前住房存量状况、未来情景(background scenario,包括预期的住房需求、碳强度和气候变化影响)和三类空置房利用策略(mitigation strategy)进行存量驱动分析(Stock-driven analysis),预估满足未来住房需求的住房新建(constructed)、改造(renovated)工程量及相关碳排放。

l 住房新建与改造碳排放计算:通过多源数据统计与动态预测,测算住房新建和改造碳排放强度及其在不同气候变化情景下的时变趋势,开展结合时变碳排放强度与动态住房存量模型的城镇住房新建与改造碳排放估算。

l 背景情景构建:以三类共享社会经济路径(SSP1-可持续发展、SSP2-延续历史趋势、SSP4-社会不平等加剧)为背景,整合并校准了人口、GDP、城镇化率、减碳路径及气候变化等多类数据集,进行覆盖2010-2100年长时段的未来住房需求、新建/改造碳强度、建筑寿命状况预测。

l 空置房利用策略调控目标制定:结合我国当前政策及其未来预期,针对住房空置率、旧房改造率、超量拆除率等策略参数,设定具有现实约束的中等调控力度默认目标值,并模拟政策逐步收紧的动态过程;通过对关键策略参数的调控目标进行敏感性分析,评估不同政策力度下的碳减排效果,提升结果的稳健性和现实适用性。

l 城镇住房建设碳预算分析:将全球碳预算按我国人口比例和城镇住房建设碳排放占比分配,推算与全球2℃和1.5℃温控目标相匹配的我国城镇住房建设碳预算,将2023-2060年城镇住房建设累计碳排放与相应碳预算进行对比分析。

期待国内外专家学者对本文的工作多批评指导!